永寧城隍廟

城隍信仰是中國古代非常普遍的民間信仰。城隍,原意是“城墻”與“護城河”的意思,后來演變為城池的守護神,是負責陰間司法的第一關卡,維系著整個地方的安危。城隍作為漢族宗教文化中普遍崇祀的重要神祇之一,大多由有功于地方民眾的名臣英雄充當,是漢族民間和道教信奉守護城池之神。

明代,朱元璋對城隍推崇有加。相傳朱元璋稱帝之前,曾經宿身城隍廟而幸免大難。朱元璋稱帝之后,于洪武元年,下旨封都城隍為監察司顯佑王,職位正一品;與朝廷的太師、太傅、太保“三公”和左右丞相平級。同時封各府城隍為監察司民城隍威靈公、職位正二品;封州城隍為監察司民城隍顯佑侯,職位正三品;封縣城隍為監察司民城隍顯佑伯,職位正四品。正是在這一時期,各州府縣,紛紛修建城隍廟。都城隍廟由皇帝親自敕建,皇宮撥付銀兩,廟內住持由朝廷直接任命,各府、州、縣則按照等級,依次效仿,規模等級完全參照地方官署衙門,按級別配制冕旒官服。

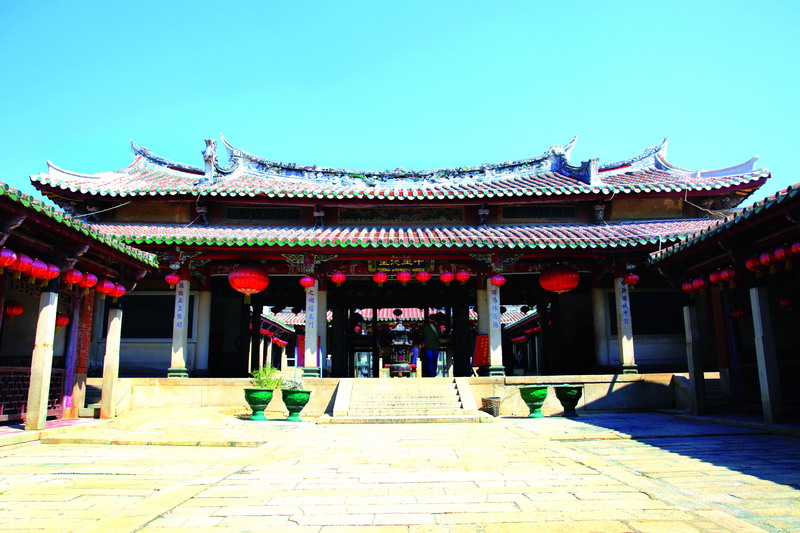

石獅永寧城隍廟是當時永寧衛城的附屬建筑,始建于明洪武年間(1368—1398年),清代進行擴建,現存為清代建筑,1992年加以整修。整座廟占地面積2800平方米,坐北朝南偏西,三進、五開間。由門樓、前殿、戲臺、拜亭、后殿和左右兩廂房組成,殿前有檐樓,抬梁式木結,前后殿均為重檐歇山式屋頂,余為單檐歇山頂。城隍廟主祀忠佑侯城隍爺,配祀二十四司、四大將軍、三夫人以及役吏差官等,建筑宏偉壯觀,規制完備,且石雕、磚雕、木雕工藝頗為精美,被譽為“三絕”,是泉州地區保存最為完好的城隍廟,在全省亦少見。永寧城隍廟以其恢宏的建筑、完備的規制,在福建省同類建筑中具有典型代表性,且在閩南、臺灣及東南亞地區有較大的影響,于1996年被列為福建省級重點文物保護單位。

永寧城隍廟坐落于永寧古衛城的南門和小東門之間,背靠五虎山,面向深滬灣(山),將海灣的美景盡收眼底,因此有“背五虎而面金獅”的說法。加上雄偉的氣勢和壯觀的廟貌,被譽為“永寧福地”。修葺一新的城隍廟是典型的閩南紅磚建筑,其臺基用當地盛產的白色花崗巖壘成,而夯土墻體以紅磚包裹在外,兩者紅白對比鮮明,給人以莊重、古樸的視覺體驗。

掃一掃在手機上查看當前頁面

閩政通APP

閩政通APP 閩公網安備:35058102000001號

閩公網安備:35058102000001號